This is a subtitle for your new post

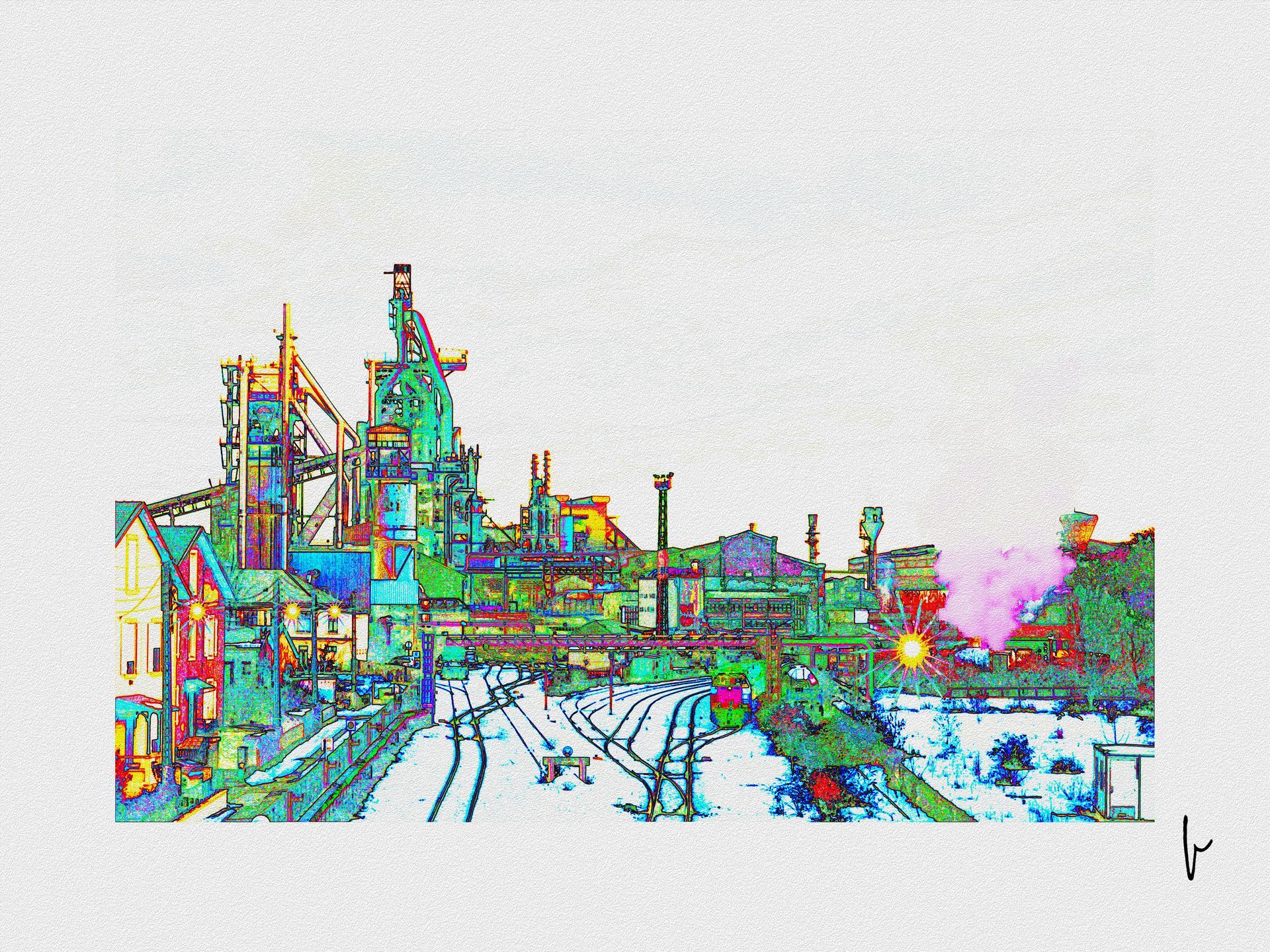

L’usine de la Paix à Nilvingen (Nilvange), Kneuttigen (Knutange) et Fensch (Fontoy).

L’usine de la Paix à Nilvingen (Nilvange), Kneuttigen (Knutange) et Fensch (Fontoy).

Avis au lecteur

La durée du travail hebdomadaire en Lorraine annexée, ainsi que la subdivision du temps

de travail en trois fois huit heures, pourrait être postérieure aux dates indiquées ici. Mais

ceci n’est pas un livre d’histoire, c’est un récit de mémoires d’hommes et de femmes, et

chacun sait que la mémoire peut se tromper sur les dates ou les chiffres, jamais sur les

faits.

Nilvingen-Kneuttigen Dienstag, 6. Dezember 1910.

Halb sechs. Früh morgens. Rinaldo est réveillé par trois petits coups de poing contre le

mur de sa chambre. C’est Ninetta qui l’appelle de la cuisine. Il s’habille assis sur son lit,

enfile ses grosses chaussettes, son pantalon de coutil qu’il a laissés par terre en se

couchant, et sort de sa chambre en maillot de corps, un broc de tôle émaillée à la main. Il

frissonne. Il vient tout juste d’avoir seize ans, aujourd’hui. Et la chambre n’est pas

chauffée. En entrant dans la cuisine, il échange en silence un rapide coup d’œil avec sa

belle-sœur, il n’est pas habitué à dire bonjour. Elle non plus. C’est une habitude qu’ils ont

prise au pays quand on dormait tous dans la même pièce, parents et enfants : ceux qui se

réveillaient les premiers ne devaient pas réveiller les autres. Son frère Giovanni dort

encore, il travaille de deux à dix, mais il s’arrête toujours au café boire une ou deux bières

avant de rentrer. Au début qu’ils étaient mariés, Ninetta faisait des histoires, mais elle a fini

par accepter que son mari rentre vers minuit après ses huit heures passées au fond de la

mine. Surtout qu’elle sait où il est, et avec qui. On comptait pas moins d’une centaine de

cafés dans la vallée de la Fensch en ce temps-là. Mineurs et ouvriers, tous allaient au

bistrot après le travail ; l’après-midi quand ils travaillaient « du matin » ou la nuit ; le soir

quand ils terminaient à vingt-deux heures. C’était les « trois-huit », et l’on vivait au rythme

de cette répartition du temps de travail. Rinaldo a très vite compris la subdivision de la

journée en trois fois huit heures, ainsi que les « petit repos » et « grand repos » aménagés

entre un cycle et l’autre. Des trois, sa préférence va à la tournée du matin, la plus normale

selon lui : on se lève, on se lave, on s’habille, on part travailler ; l’après-midi, on se repose,

on va se promener ; et le soir on va se coucher. Le matin on se re-réveille. Comme

aujourd’hui. C’est triste, mais il faut s’y faire. À l’usine il n’y a pas de saison qui tienne ; ce

n’est pas comme au pays, les asperges sauvages et les pointes de fragon au printemps,

les figues bleues de l’été, les champignons d’automne, les châtaignes, le bois qui craque

dans la cheminée. L’usine c’est tous les jours du pareil au même. Cela aussi, Rinaldo l’a

vite compris.

Ninetta, debout devant la table de la cuisine, lui prépare son casse-croûte de dix heures,

deux tranches de gros pain farcies de mortadelle qu’elle achète à l’épicerie italienne en

haut de la rue. Elle le suit des yeux alors qu’il se dirige vers la cuisinière remplir son broc à

la marmite d’eau toujours chaude laissée en permanence sur la plaque de fonte.

Accrochée à un rayon de séchage du tuyau de poêle, la grosse louche en fer blanc dont il

se sert est juste à côté d’une camisole et d’un caleçon qu’elle a lavés la veille, et qui sont

encore humides. Si Rinaldo les fait tomber dans la marmite, tout est à refaire. Il est jeune,

mal réveillé, les doigts encore engourdis de sommeil. Ninetta à l’œil sur tout.

‒ A proposito : Buon Compleanno ! lui dit-elle à mi-voix alors qu’il s’apprête à regagner sa

chambre pour faire sa toilette.

Rinaldo se retourne à peine et lui sourit, heureux qu’elle y ait pensé. Ninetta a dix ans de

plus que lui, ce n’est pas la mamma, mais sa belle-sœur la remplace un peu.

Quand il revient dans la cuisine, quelques minutes plus tard, il est prêt à partir, son paletot

de grosse serge boutonné jusqu’en haut, les lacets des brodequins bien serrés et sa

casquette enfoncée sur la tête. Il fait froid en Lothringen en décembre, tôt le matin. Au

pays des montagnes d’où il vient, il fait aussi froid, peut-être même plus froid, mais c’est

un froid qui donne chaud parce que c’est la maison. Ninetta veille à ce qu’il n’ait rien

oublié, surtout son Einstellungsnachweis, les gardes à l’entrée ne le connaissent pas

encore. Il a été embauché il y a un mois à peine ; il n’avait pas seize ans, mais

l’Angestellter a fermé les yeux et lui a trouvé une place d’accrocheur de wagons à l’usine,

« Eine gute Arbeit ».

‒ È pericoloso avait dit Ninetta quand elle l’avait su, devi stare attento a non farti

schiacciare tra i vagoni. Le risque était de se trouver encore entre les tampons quand le

train repartait. Et les accidents n’étaient pas rares, surtout au bout de la nuit, quand le

sommeil prend le dessus.

Sur la table de la cuisine elle a posé une grosse tasse de café au lait, moitié café moitié

malt plus quelques grains de chicorée. Rinaldo y ajoute deux petits rectangles de sucre

blanc, boit le tout en autant de gorgées, saisit sa musette au dos d’une chaise où se

trouve son casse-croûte, une serviette à gros carreaux rouges et une petite gourde

d’aluminium. Rien que de l’eau, Rinaldo n’aime pas le vin.

II

L’ancienne usine du Pâtural à Hayingen/Hayange

Dehors, dans la rue qui monte vers l’usine de la Paix, la Friedenstrasse, qui deviendra dix

ans plus tard la rue du maréchal Pétain, puis du général de Gaulle à la Libération, Rinaldo

retient son souffle en marchant. Il est seul et passe de l’ombre à la lumière vive des becs

de gaz, qui semblent s’éteindre un à un derrière lui. Il fait froid et humide ; un épais

brouillard enveloppe les immeubles néo-Renaissance allemande construits par l’occupant,

tout en moulures et pignons prétentieux. Heureusement il ne les voit pas. Habitué aux

maisons basses des petites gens de Sefro ou de Piòraco, le gros bourg au-delà duquel il

n’est jamais allé, ces édifices surchargés de stuc l’intimident ; comme l’impressionne

l’inscription gothique, illisible, sur la façade de la gare : NILVINGEN – KNEUTTIGEN. Lui,

à qui sa mère avait dit qu’il s’en sortirait toujours parce qu’il savait lire et compter, et que

c’était une chance, il voudrait bien qu’elle voie ça, la pauvre, chaque fois qu’il repasse sur

le pont de fer et qu’il tente de déchiffrer ces lettres hautes, noires, menaçantes qui lui

donnent froid dans le dos.

Les mains dans les poches, son couteau serré dans l’une, il passe devant le temple

protestant ; à droite c’est direction le Hauptbureau de l’usine, le « Bureau central » plus

tard, en français ; à gauche, la longue descente vers le viaduc de Kneuttigen et le

Kinematograf à mi-pente, où l’ont emmené Giovanni et Nerina le lendemain de son

arrivée, per festeggiare. Son frère croyait lui faire plaisir. Au fond d’une salle

complètement noire, Rinaldo a vu apparaître tout à coup une grosse chauve-souris,

tellement vraie qu’il s’est instinctivement protégé le visage des deux mains ; puis, dieu sait

comment une espèce de magicien et des fantômes tout blancs armés de balais, comme la

Befana, des contes de veillée, quand entre cousins et cousines on jouait à se faire peur.

Sauf que celles-là étaient vrais, comme le malfaisant qu’il comprit être le diable en voyant

la Croix se dresser devant lui à la fin du film 1 . Trois minutes plus tard il était dehors et se

refusait d’entrer voir la suite. « Laisse-lui le temps de s’habituer » avait dit Nerina en

voyant le désarroi du jeune homme. Il en sourit maintenant, excusant sa propre

innocence : va savoir si son frère avec ses grands airs n’a pas eu aussi peur que lui la

première fois. Rinaldo, seize ans aujourd’hui, prend à droite et se dirige vers l’usine, attiré

par ses mille feux comme un papillon la nuit.

À l’entrée, un garde en tenue contrôle les arrivants. Giovanni lui a bien expliqué qu’il faut

être à l’heure, toujours. Si possible cinq, dix minutes en avance. Sinon, c’est l’amende, et

après trois retards, le renvoi. Rinaldo a tellement peur d’être en retard qu’il part avant tous

les autres ouvriers de sa tournée. Tant pis s’il est seul pendant la plus grande partie du

trajet, il a son couteau. Il ne s’en est jamais servi, mais il a été plusieurs fois rassuré de

l’avoir dans sa poche ; surtout les jours de « grand repos » lorsque les mineurs ont à

disposition deux nuits pleines avant de reprendre le travail, et que certains en passent une

entière à boire de café en café, jusqu’à s’abrutir. Il lui est arrivé d’en croiser de cette

viande saoûle au petit matin, d’en voir certains vomir dans les caniveaux, d’autres cuver

adossés au mur de l’usine dont ils n’arrivent pas à se débarrasser, même lorsqu’ils ne

travaillent pas. « Tu pars pour une vie meilleure, lui avait dit encore sa mère ; ici, c’est la

misère ». Son père n’avait rien dit, sans doute en savait-il plus long qu’elle.

Il passe, ni bonjour, ni au revoir : en français ou en allemand, c’est du pareil au même : les

gardes ne répondent pas. De toute façon, il ne saurait le dire qu’en italien, et il vaut mieux

pas : anarchistes, bandits, tous semeurs de troubles, les Italiens sont mal vus dans la

vallée de la Fensch. Les Polonais aussi. Tous les étrangers sont mal vus dans la Vallée,

sauf les Allemands, mais eux, c’est différent, ils sont chez eux.

Obtenu son laissez-passer d’un mouvement de tête du gros garde en tenue, dont le ventre

saillant exhibe en plein milieu la grosse boucle Gott mit uns de son ceinturon, Rinaldo se

dirige vers l’un des vestiaires, le Umkleideraum 3. C’est une grande salle à l’ameublement

essentiel, une table, des chaises, laquelle sert également à la pause casse-croûte, où se

tient droite contre le mur, et au milieu de tant d’autres, sa petite armoire métallique, grise

comme le temps qu’il fait dehors. C’est en l’ouvrant ce jour-là qu’il fait une découverte

inouïe : un emballage en papier de la couleur de son bleu de travail, couvert de mille

petites étoiles argentées. N’en croyant pas ses yeux, ébloui par la splendeur de ce papier

magique, il s’imagine, qui sait ? Serait-ce possible que dans les Grands Bureaux

quelqu’un ait pensé qu’aujourd’hui ?... Sa mère qui, jeune fille a été placée dans une

maison de gran signori à Côme, racontait que pour l’anniversaire du padroncino, ses

parents faisaient une grande fête, et il recevait un tas de beaux cadeaux. Non ? Alors

qu’est-ce que ce paquet qu’il retourne maintenant dans tous les sens ? En tout cas, c’est

pour lui, le paquet est à son nom : Rinaldo P. C’est écrit. Une chance qu’il sache lire, sa

mère avait raison, et que ce ne soit pas non plus écrit dans cette horrible calligraphie

allemande. Il l’ouvre en déchirant le moins possible le bel emballage, et trouve à l’intérieur,

sur un lit de paille en forme de nid, une statuette plutôt molle, couverte de l’image d’un vieil

homme à la barbe blanche, et deux petites boules emballées dans du papier très fin, où il

distingue une charrette tirée par un âne, et remplie de fruits ronds comme des pommes

avec, à l’arrière-plan, une montagne noire comme un grand cône d’où s’échappe un mince

filet de fumée. L’image a quelque chose de familier, une sorte de « déjà vu », mais où ?

Entre temps, plusieurs ouvriers sont entrés dans le vestiaire.

‒ Ach unser Rinaldo immer der erste. Toujours le premier, Rinaldo.

Rinaldo se retourne en montrant le paquet ouvert dans ses deux mains, le regard

interrogatif.

‒ Ach Ja, wir auch, nous aussi.

Et les quatre ou cinq ouvriers présents dans le vestiaire, des hommes beaucoup plus

grands que lui, sortent le même paquet de leur armoire.

‒ Was is das ? réussit à dire Rinaldo qui a rapidement appris à poser en allemand les

questions essentielles : « Qu’est-ce que c’est ? Wie viel ? et Warum ? », ainsi qu’à dire les

deux seules réponses qui servent à l’usine : « Ja et nein », quand les gestes ne suffisent

pas. Il sait dire « Schnell » aussi, mais ce mot-là il ne l’emploie pas, c’est un mot du

porion.

‒ Heute ist Nikolaus, lui répond un ouvrier qui sort de son armoire un paquet en tout point

identique au sien. Les autres aussi ont le même paquet. Rinaldo comprend, en essayant

de ne pas rougir, que ce qu’il tient dans ses mains n’est pas un cadeau d’anniversaire,

mais il ne sait toujours pas quoi ni pourquoi. L’ouvrier, qu’il découvrira plus tard s’appeler

Rudi, ‒ à l’usine les présentations sont rares, sinon inutiles, on s’appelle des prénoms

qu’on a entendus à gauche à droite, on se siffle aussi beaucoup ‒, lui prend des mains la

statuette et lui montre le saint dans sa robe d’évêque et son drôle de bâton.

‒ Ja, Ja, reprennent les autres ouvriers : Sankt Nikolaus, « Saint Nicolas » osent les rares

ouvriers de langue française.

Dans la foulée, Rudi lui indique les deux fruits encore blottis dans leur lit de paille.

‒ Apfelsinnen !

‒ Des oranges.

‒ Guck mal !... Italien ! … Sizilien !

Rinaldo comprend Sizilien et, en regardant à nouveau l’emballage, reconnaît à l’arrière-

plan le volcan dont son maître d’école avait parlé en classe. Du peu de géographie qu’il

avait eu le temps d’apprendre avant d’aller dans la montagne avec son père et ses oncles,

il se souvenait seulement des calamités naturelles qui affligeaient depuis toujours « la

nostra povera Italia » avait dit le maître : l’éruption du Vésuve, Pompéi enfouie sous les

cendres, les coulées de sang rouge de l’Etna, les inondations meurtrières de Pô, les

glissements de terrain, les tremblements de terre partout. Quand celui de Messine et de la

Calabre eut lieu, en 1908, il était déjà dans la montagne et n’avait rien senti, mais sa mère

et ses sœurs jurèrent ensuite que leur lit avait tremblé et s’était comme soulevé du sol.

‒ Schmeck ! lui dit Rudi en défaisant la fine pellicule de papier de riz.

Rinaldo prend le fruit dans la paume de sa main, il n’a jamais rien vu de semblable ; cela

ressemble à une pomme sans en avoir la couleur, ni la consistance au toucher. Il hésite,

tourne et retourne le fruit, le renifle.

‒ Schmeck ! lui répète Rudi, die ist gut.

Et Rinaldo se résigne à mordre à pleine dents le fruit dont l’amertume lui emplit

immédiatement la bouche.

‒ Ha ha ha ! … Hi hi hi ! … Ho ho ho ! … Tous les sons du rire explosent autour de lui.

Rinaldo s’arrête net, le fruit encore entre les dents, et les regarde s’esclaffer sans

comprendre.

‒ Nicht so, Dummerkopf !

‒ Devi sbucciarla ragazzo ! lui dit Raoul, un Italien des Abruzzes à peine entré au milieu

des rires et des moqueries. Sa présence les fait immédiatement taire, tous autant qu’ils

sont. Raoul est plus ou moins apprécié dans l’usine, Italien, socialiste, syndicaliste, il est la

bête noire des porions qui l’ont plusieurs fois signalé à la Direction, mais les ouvriers, à

défaut de l’aimer pour certains, le respectent : il travaille à la fonderie, et la pénibilité des

postes « à chaud », du convertisseur, au laminoir, ou au décriquage, est un gage de fierté

pour ceux qui y travaillent, le signe d’une trempe qui force le respect des autres.

‒ Guarda ! Et lui prenant le fruit des mains, se met à l’éplucher devant lui. Les pelures

posées sur la table du vestiaire, il extrait un quartier de l’orange et le tend à Rinaldo qui

hésite encore.

‒ Adesso puoi mangiare. Jetzt kannst du essen, répète-t-il en allemand en regardant les

ouvriers autour de la table.

Rinaldo s’exécute et sent cette fois le quartier de lune que l’autre lui tend se répandre

dans sa bouche en un jus acide et sucré, délicieux, qui excite toutes ses papilles en même

temps.

‒ Gut ? lui demande Rudi.

‒ Ja, répond Rinaldo en souriant d’aise et en remettant l’orange et ses pelures dans leur

petit nid de paille.

‒ Se davvero ti piace, si tu aimes vraiment, devi dire : Ja wohl.

Mais il est temps d’y aller ; la sirène de fin de tournée de nuit sonne en même temps que

commence la tournée du matin. Rinaldo enfile vite son bleu, schnell, schnell et court le

long des rails accrocher ses wagons entreposés aux quatre coins de l’usine. Un coup de

sifflet pour signaler l’arrivée de la locomotive en marche arrière, deux pour le stop à

hauteur des wagons arrêtés sur la voie, trois pour le départ de la machine en marche

avant. Schnell, schnell, huit heures durant. Moins un quart d’heure pour le casse-croûte

que Rinaldo prend sur place, au bout des rails, assis sur le butoir.

III

Quand il sort à deux heures le brouillard s’est levé. Ici, la plupart des jours, de l’automne

au printemps, et même au-delà, ont la couleur des bobines de tôle qu’il voit sortir des

laminoirs. Si le brouillard était tombé, il ferait beau. Au pays, quand le brouillard

enveloppait le matin dans la vallée du Potenza, il lui suffisait de monter trois cents, quatre

cents mètres dans la montagne pour rencontrer le soleil et le ciel bleu. Il s’arrêtait alors et

regardait sans le voir son village en bas, entièrement recouvert d’une traîne blanche,

longue et sinueuse qui serpentait dans la vallée. C’était avant. Tant pis. Giovanni lui avait

bien dit qu’ici aussi il fait beau et chaud en été, même si au bout de trois jours les orages

arrivent par l’Ouest. Rinaldo ni croit pas. Il marche vite, le retour à la maison est toujours

plus rapide que l’aller à l’usine, il a faim. Et il a surtout son cadeau de la Saint-Nicolas

dans sa musette. Rinaldo a hâte de le montrer à Nerina ; son frère, à cette heure est déjà

au travail. Ils ne se croisent même pas, Giovanni travaille à l’autre bout de l’usine, dans les

fours à charbon de la cokerie.

Sur place, il monte l’escalier de bois noir, s’arrête au repos avant l’étage où se trouve les

cabinets, puis entre en coup de vent dans la cuisine. Il enlève vite sa musette, se

débarrasse de son paletot, se lave les mains et s’assoit à table. Nerina lui sert deux

bonnes louches de soupe aux choux ; les pâtes, c’est seulement le dimanche et les jours

de fête, parfois avec un morceau de viande. Ils ne se sont encore rien dit. Rinaldo ne parle

qu’après avoir mangé. Nerina le sait. Giovanni aussi mange en silence. C’est la faute au

travail qui est fatiguant. Elle lui demande simplement si c’est chaud, si c’est bon, et se

contente d’un signe de la tête.

Après la soupe, Rinaldo regarde Nerina en souriant étrangement. Quoi ? che cosa c’è ?

Et devant la jeune femme intriguée, il sort de sa musette accrochée derrière sa chaise son

cadeau aux étoiles.

‒ È già, è vero, oggi è la San Nicola ! s’exclame alors Nerina ; non te l’abbiamo detto ?

On ne te l’a pas dit ? Sei nato il giorno del Patrono ! Tu es né le jour de la Saint-Nicolas.

Rinaldo, tu auras de la chance dans la vie.

‒ Davvero ? Vraiment ?

‒ Certo ! Saint Nicolas est le protecteur des enfants, des écoliers et des apprentis, comme

toi.

‒ Aprilo tu, Nerina ! Ouvre !

‒ Oh ! Le arance ! Che bello !

‒ Arance ?! Tu le savais.

‒ Bien sûr, des oranges. Anche io, moi aussi j’en ai vu pour la première fois ici ; elles

viennent de chez nous, tu sais.

Nerina saisit alors l’orange entamée le matin et la partage avec son jeune beau-frère.

Leurs yeux pétillent de plaisir. Avant de finir sa moitié, Rinaldo, n’y tenant plus, en ouvre

un quartier pour voir comment est fait ce drôle de fruit à la fois solide et liquide, à l’intérieur

duquel il découvre une infinité de grains de riz serrés les uns contre les autres comme

autant de petites gourdes remplies d’un délicieux liquide. Tout s’explique, et c’est

merveilleux. Le dessert terminé, Nerina recueille les pelures sur la table.

‒ Aspetta ! Attends ! lui dit-elle.

De la grosse boîte au-dessus de l’évier, elle sort une allumette qu’elle frotte à la boîte en

pressant de ses doigts fins une des pelures d’orange : la flamme qui jaillit du bout de

soufre déclenche une féérie de petits points lumineux qui disparaissent instantanément.

Une fois, deux fois, trois fois, elle répètera le même geste devant les yeux émerveillés du

jeune homme avant d’aller déposer les pelures sur la plaque du fourneau.

‒ Vieni Rinaldo ! Senti ? Tu sens ?

Un parfum d’orange amère leur monte aux narines au fur et à mesure que les pelures se

recroquevillent sous l’effet de la chaleur. Rinaldo qui va d’un émerveillement l’autre n’en

revient pas qu’un fruit puisse avoir autant de ressources. Toute sa vie il gardera le

souvenir de cette première orange et, lorsque bien des années plus tard, à sa table, il se

verra refuser par son petit-fils, celle qu’il me tend, il ne comprendra pas qu’on puisse ne

pas avoir envie de ce qui l’a fait rêver un jour qu’il avait mon âge. Il est vrai qu’à l’époque

ils n’avaient par l’électricité au 7 de la Friedenstrasse, ni la radio, et encore moins la

télévision. Quant à ce qui est venu après, si l’on avait dit à Rinaldo le jour où il s’est rendu

aux Grands Bureaux retirer son premier bulletin de paye, que les grosses machines aux

petits ronds alphanumériques, comme on ne disait pas à l’époque, sur lesquels il avait vu

taper de leurs dix doigts d’élégantes jeunes femmes, seraient un jour dotées d’un écran

qui permettrait de voir des images animées, comme le film qui lui avait fait si peur, d’un

bout à l’autre de la Terre, de se voir, de se parler, de s’enregistrer, il aurait eu, à n’en pas

douter un émerveillement semblable à celui que lui avait procuré sa première orange,

multiplié par un siècle de progrès. Mais Rinaldo avait encore le don de s’émerveiller.

Aujourd’hui, personne ne s’étonne plus de rien.

FIN